|

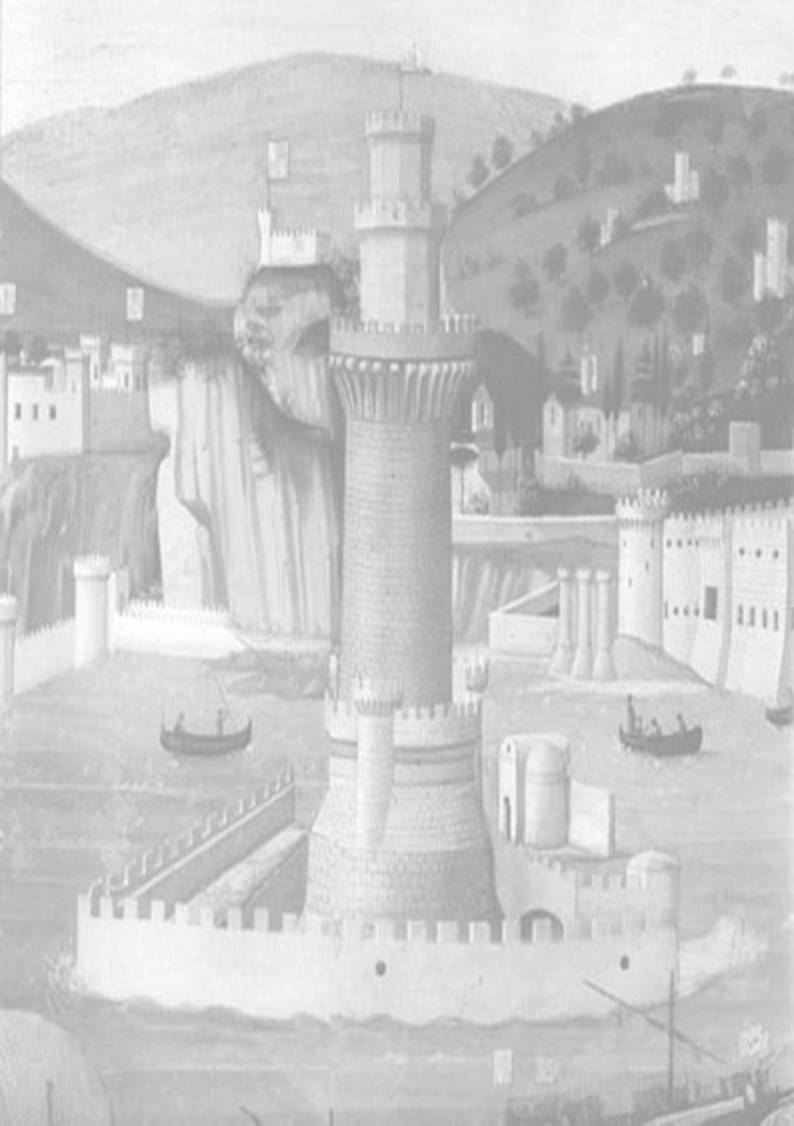

2. Descrizione dell’opera La Tavola Strozzi è la più importante raffigurazione della Napoli del XV secolo, nonché la più antica che abbia valore topografico. Si tratta di una tempera su tavola (di dimensioni 82x245 cm), su cui è dipinto il rientro di una flotta nel porto di Napoli; dopo essere stata esposta per anni nel Museo di Capodimonte, oggi è conservata nel Museo di San Martino, il cui direttore Vittorio Spinazzola fornì una specifica descrizione dello stato del dipinto in un articolo del 1910. La prima segnalazione a stampa del dipinto si deve a Benedetto Croce, che nel 1904 pubblicò su “Napoli Nobilissima” una grande riproduzione con relativa didascalia, in cui veniva riconosciuto l’alto interesse topografico dell’opera, e si dava un’interpretazione dell’evento storico raffigurato. Sulla tela è riprodotto il porto di Napoli e un’ampia veduta della città, un tratto di costa che si estende dal Castel dell’Ovo fino alla zona orientale dove sorgono le grandi chiese gotico-francesi e il Castel Capuano, includendo il Castel Nuovo (Maschio Angioino), la collina dei quartieri spagnoli, il molo grande a gomito, la collina della Certosa con il Belforte Angioino, S.Chiara, S.Domenico, S.Eligio e S.Pietro Martire. Un recinto di basse mura merlate circonda la veduta, il cui unico elemento superstite è una porta, e pochi frammenti murari. 3. Attribuzione dell’autore La data di composizione proposta da Spinazzola oscilla fra il 1465 e il 1485, poiché l’avvenimento storico (il rientro della flotta di Ferrante d’Aragona dopo la battaglia di Ischia, 12 Luglio 1465) risulta raffigurato con una tale dovizia di particolari da essere stato certamente ricostruito a breve tempo, e da chi vi aveva assistito e/o preso parte. Un’accurata analisi della Tavola al fine di stabilirne l’autore è stata effettuata da molti studiosi, fra cui spiccano i nomi di Cesare De Seta, Ferdinando Bologna e Roberto Pane. Primo passo nello studio dell’opera è stato lo scarto netto dell’ipotesi di una doppia mano dietro la suddetta raffigurazione. Una prima ipotesi ha visto emergere il nome di Francesco Rosselli, già autore di due vedute di Firenze e Roma costruite con la stessa veduta prospettica e rappresentazione topografica applicata alla Tavola Strozzi, dotate entrambe di un’inclinazione miniaturistica che definisce ogni dettaglio. Un miniaturista, dunque, che scarta l’ipotesi di attribuzione del Bologna al pittore napoletano Francesco Pagano, le cui virtù ritrattistiche sembrano riscontrarsi proprio nella Tavola; soprattutto il particolare delle figure schizzate contro luce e lungo le mura della città apparterrebbero allo stile con cui il Pagano dipinse il S.Michele che rinfodera la spada in cima a Castel Sant’Angelo. La tesi sostenuta dal De Seta (Rosselli) riporta prove che ne possono confermare con maggiore sicurezza la veridicità. Egli parla infatti di un documento trovato nell’Archivio di Stato di Firenze, in cui Filippo Strozzi riferisce di un piacevole periodo da lui trascorso a Napoli (fra il 1472 e il 1473), e di una serie di doni commissionati per i suo amici napoletani, primo fra tutti il sovrano. Per quest’ultimo si parla di un letto in noce, sulla cui spalliera faceva bella figura proprio la veduta di Napoli sulla Tavola Strozzi. Il “lettuccio” era stato commissionato a Benedetto da Maiano, nella cui bottega avevano lavorato più volte membri della famiglia Rosselli. Francesco, dunque, entra a far parte della cerchia del Maiano, da cui poi dovrebbe essere stato coinvolto per lavorare alla commissione di Filippo Strozzi. 4. Ritrovamento e Indagine radiologica La Tavola è stata rinvenuta agli inizi del 1900 nel Palazzo Strozzi a Firenze. Per una maggiore e più precisa conoscenza dell’opera, essa è stata sottoposta ad un’accurata indagine radiologica. Un primo dato emerge dall’esame dei radiogrammi: l’impostazione generale del dipinto, negli strati di colore sottostanti la superficie, corrisponde perfettamente a quanto osserviamo ad occhio nudo. La definizione dei volumi e degli spazi fin nei più minuti particolari, come la merlatura delle torri, è evidente in tutta la superficie destra del dipinto, mentre a sinistra la disposizione dei volumi è differente, come si può facilmente constatare. Modifiche sono rilevabili su questa parte dal confronto dei radiogrammi con quanto ci è |